Egresad@s

(1978 Tapachula, Chiapas) Licenciada en Ciencias de la Comunicación (2007) y Maestra en Historia del arte (2013) por la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctora en Humanidades, línea de investigación Estudios Culturales y Crítica Poscolonial, por la Universidad Autónoma Metropolitana- Xochimilco (2022) con la tesis: Colonialidad y agencia: presentaciones y contestaciones de las mujeres indígenas zapatistas.

En una época en la que ser decolonial y feminista se ha impuesto como imperativo ético en el mundo académico, esta tesis adopta una mirada crítica hacia ambos enfoques para hacer un ejercicio de escucha de las voces de las mujeres zapatistas que luchan. ‘Escuchar’, en el contexto de esta investigación, no se refiere simplemente a oír, sino que involucra la receptividad hacia una diversidad de enunciaciones zapatistas realizadas por diversos medios tanto escritos como audiovisuales.Sin desconocer la opresión, la desigualdad social y los procesos históricos de subalternización y racialización, esta tesis se distancia de una visión solemne y oscura de la llamada herida colonial, para escribir sobre la manera en que las mujeres zapatistas viven hoy: con sentido del humor, en un continuo proceso de aprendizaje, colaborando las unas con las otras. En este sentido, la atención que el presente estudio dirige a la capacidad de la mujeres indígenas zapatistas para contestar y autopresentarse puede entenderse como una respuesta a su llamado a estar (seguir) vivas.

Doctor en Humanidades por la Universidad Autónoma Metropolitana (México), Magíster en Antropología por FLACSO Ecuador, Especialista en Memorias Colectivas y Derechos Humanos por FLACSO Brasil y tiene una Diplomatura en Tecnología, Subjetividad y Política por CLACSO. Trabaja como profesor e investigador en universidades de Ecuador y México. Sus líneas de investigación se orientan a los estudios culturales, estudios urbanos, estudios migratorios y estudios sobre violencia.

Su tesis doctoral, titulada ‘Etni/city: migración estadounidense, fronteras urbanas y raza’, aborda, desde el cruce de diversas disciplinas y metodologías, las intersecciones entre espacio urbano, migración, raza, clase, nacionalidad y poder. Su investigación analiza los mecanismos (espaciales, simbólicos, políticos y cotidianos) mediante los cuales la frontera entre Estados Unidos y América Latina –símbolo global de un conjunto de desigualdades históricas y sistémicas– se ha externalizado hacia algunas ciudades latinoamericanas.

Su más reciente publicación se titula ‘A “New” Urban Colonialism? North South Migration and Racially Structured Gentrification in Latin America’ (2023)

Doctor en Historia por la Universidad de Brasilia (UnB/Brasil), línea de investigación Historia Cultural, Memorias e Identidades, y en Humanidades, línea de investigación Estudios Culturales y Crítica Poscolonial, por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X) – doctorado realizado en régimen de cotutela entre ambas universidades (2017-2022). Posee maestría (2012-2014) y licenciatura (2005-2011) en Historia por la Universidad de Brasilia. También cuenta con un diplomado de Profesor de Historia por la misma universidad (2005-2011). Desde marzo, 2022, es miembro del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras (DEAS-INAH) y del Grupo de Trabajo “Fronteras, Regionalización y Globalización” del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO).

En su tesis doctoral trató de realizar un análisis crítico de la obra tardía del politólogo estadounidense Samuel Phillips Huntington, enfocándose, principalmente, en el concepto de nación estadounidense desarrollado en su último libro Who Are We? The Challenges to America´s National Identity (2004). La idea era entender cómo la elaboración de tal concepto lograba articularse con una dada noción de raza que se dislocaba del campo biológico para el de la cultura y se invisibilizaba en los aparatos discursivos de la identidad nacional. Eso posibilitó que el politólogo harvardiano construyera un sentido de cultura nacional que se presentaba como una instancia libre del racismo y de la violencia colonial que constituyó estructuralmente la historia de Estados Unidos. Más aún, el esquema teórico elaborado por el autor neoyorquino propició una base conceptual que invistió las ultraderechas estadounidenses de prestigio y legitimidad, manifestándose como una categoría políticamente productiva a los nuevos formatos de raza, racismo y nación que constituyen a la era Trump

Doctora en Humanidades con especialidad en Estudios Culturales y Crítica Poscolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco; especialista en Estudios de la Mujer (2009) y Posgraduada en Estudios de la Mujer por UAM-X, en la cual fui distinguida con la “Medalla al Mérito Académico”. Diplomada en Derechos Humanos, Memoria y Construcción de Paz por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y Antropológa Social por la misma casa de estudios.

Exploro los entrecruces entre el afecto y sujetos políticos, dispositivos de poder, violencias y género, y sus vínculos estructurales y socioculturales en la vida personas y grupos. Mi tesis doctoral se titula Donde nacen los helechos. Archivo etnográfico del afecto en los modos de subjetivación de mujeres en situación de encierro en un centro de internamiento para menores de edad, en fragmentos de gozo y de otras fuerzas”. Es una investigación que integra distintos lenguajes epistémicos de orden político y crítico, relacionados con el descentramiento del sujeto –colonial, racista, patriarcal y capitalista moderno– desde su contexto. Es una indagación construída sobre las coyunturas del camino investigativo, por lo que estimo que la fractalidad es una de las características de este trabajo.

Donde nacen los helechos es un metáfora que expresa la fuerza de la vida en un lugar que está diseñado para oprimirla, se trata de un centro de encarcelamiento para menores de edad, lugar dónde articulé esta tesis. El mismo sitio que me mostró los diversos significados de que lo implica un lugar fértil, sin embargo, en torno a vidas que estaban a punto de ser sofocadas. El encierro es, paradójicamente, “donde nacen las jóvenes como un sujeto otro…” existiendo a veces en crisis, en ruinas o en fértil subsistencia, tal como el despliegue de un helecho en una grieta.

Mi escritura expone una experiencia nacida de los afectos, que se produce condensada en el mundo del internamiento juvenil carcelario, donde se yergue la perseverancia, el gozo y el dolor de la vida; todo sucediendo en el mismo lugar y al mismo tiempo. Es una mitológica de unas cuantas mujeres helecho implosionando en el encierro. Elegí esta metáfora para contar fragmentos de su vida, porque no creo que exista nada más transgresor en este campo de estudios, que la suavidad para deslizar el relato.

La investigación que desarrollé indaga, a través de una apuesta etnográfica fragmentada, el afecto en los modos de subjetivación de mujeres jóvenes, que viven en situación de internamiento en un centro para “adolescentes en conflicto con la ley penal”. Utilizo la noción de afecto como articulación-bisagra de un enfoque crítico desde el feminismo y el contextualismo radical, y la concreto en una propuesta etnográfica que denomino archivo vivo. En ello, busqué entender la significación desplegada por las jóvenes en ese contexto, así como sus subjetivaciones y las sujeciones de las que son objeto.

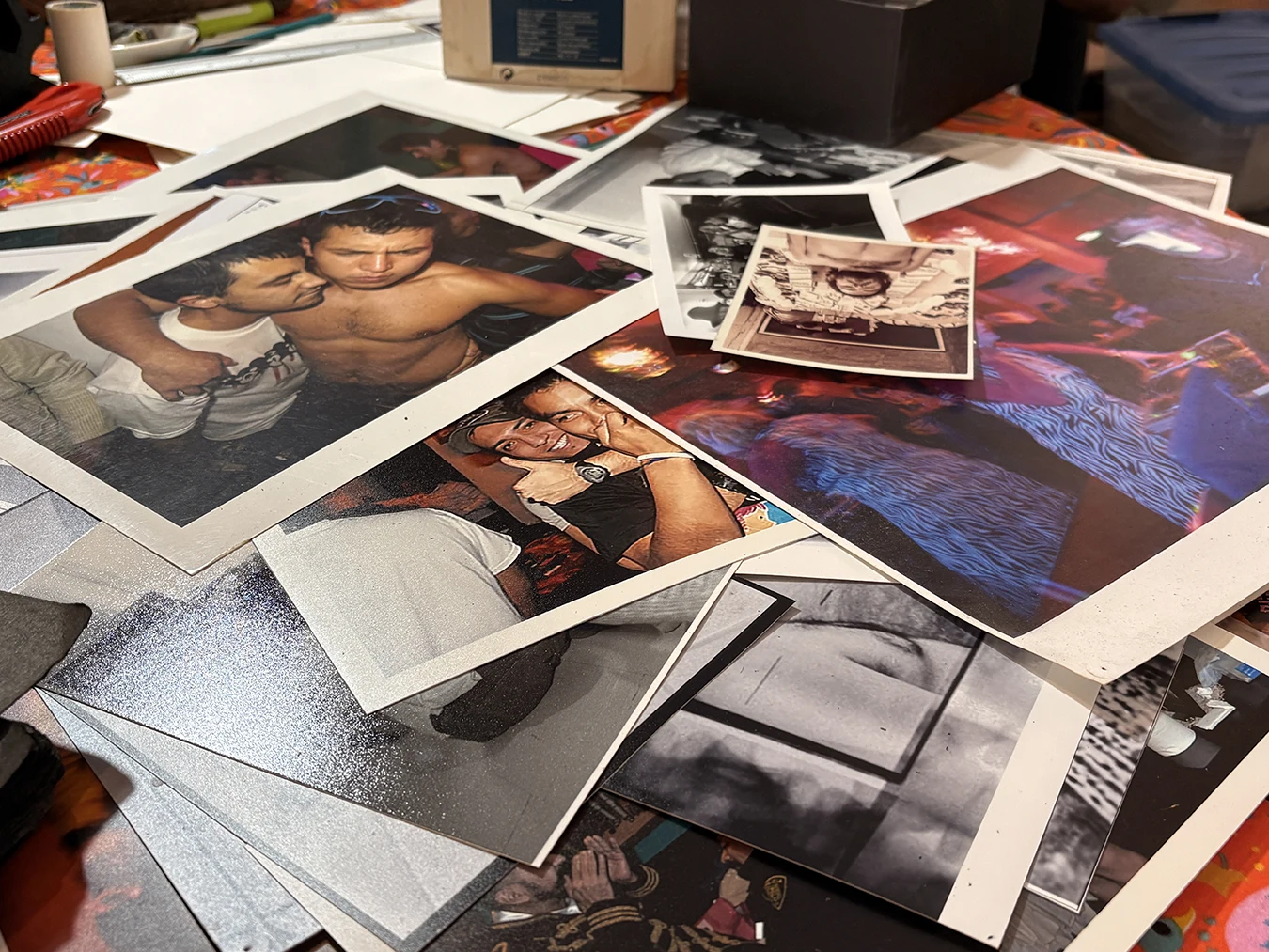

El corazón de este trabajo es etnográfico. Lo he realizado a través de la articulación entre contexto, contingencias y relatos fractales, es decir, relatos que presentan puntos de fractura discursiva; estos últimos surgidos de las historias contadas por las participantes y de mi historia con ellas. Se trata de un collage, en el sentido de su forma y ensamblaje, pero también de un andamiaje crítico para el propio proceso de escritura. Lo presento como un montaje, como lo es un archivo, en el que solo un pensamiento reflexivo (y difractivo) hace el contrapeso a la ilusión de totalidad y continuidad que tienden a expresar tanto la etnografía como el archivo mismo, para poder dar el salto hacia una recuperación del conocimiento situado (Haraway 1991; Stoler 2010).

El archivo da cuenta tanto de las inscripciones de la violencia de género y contra las mujeres y de los abusos institucionales, como de las estrategias de resistencia y gozo de las chavas. Elegí hacer del registro un gran archivo social y cultural de sujetos históricamente situados, desde un espacio de encierro que permite observar de modo parcial lugares e interacciones, que limita la inteligibilidad del espacio en el sentido de certidumbre y develación total, pero da lugar al encuentro con la fractura de aquello que parece conocido. Lo hago desde su potencia, antes que desde la necropolítica que el ámbito expresa.