Cuir²/Coloquio/Archivo

Este coloquio surge de una inquietud colectiva: ¿cómo podemos pensar e imaginar la relación entre los archivos y la teoría cuir, en sus diferentes modulaciones? Emerge, también, del entrecruzamiento de las discusiones que hemos tenido en distintos espacios sobre los archivos, en particular en el Seminario sobre Prácticas de Archivo, que compartimos con Antonio Hernández y Emanuela Borzacchielo durante el año 2024, como parte del programa de la Línea en Estudios Culturales y Crítica Poscolonial, del Doctorado en Humanidades de la UAM-Xochimilco. En ese seminario recorrimos distintos archivos de la Ciudad de México, quizás una de las ciudades con mayor densidad archivística del mundo.

Posteriormente, visitamos otros archivos, buscando sus sesgos, sus inclinaciones inconscientes, las líneas de fugas, sus sorpresas y repeticiones. Convergimos en los que llamamos un Laboratorio de archivos cuir, instancia más imaginaria que real, más deseada que conseguida.

El coloquio nace de un deseo común por los archivos y por los desvíos. Somos un colectivo cuir heterogéneo (Cuir²). Compartiendo muchas preguntas, convocamos a distintxs académicxs e investigadores para conversar sobre los (sus) archivos. Junto con las sexualidades, el deseo y los cuerpos, quisimos explorar otros ámbitos, como la arqueología, el sonido o la migración.

No sabemos qué sucederá, pero nos interesa entrelazar un placer exploratorio, la dicha de las preguntas y una pasión discreta por los archivos.

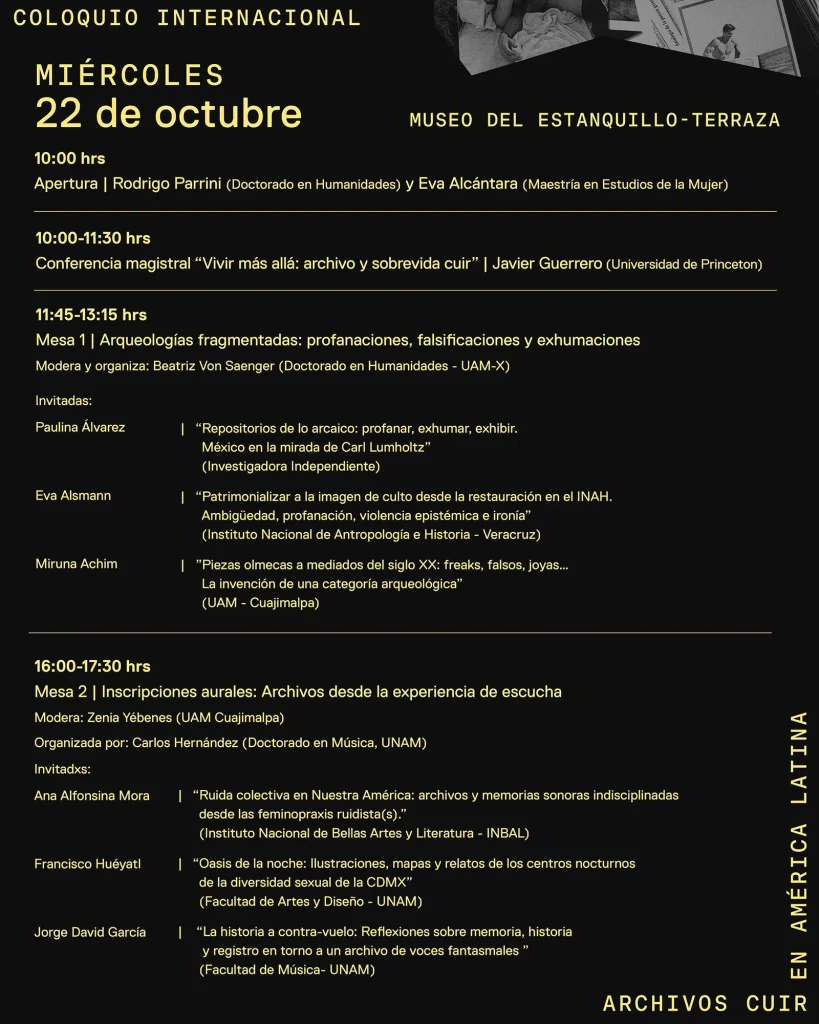

RESÚMENES

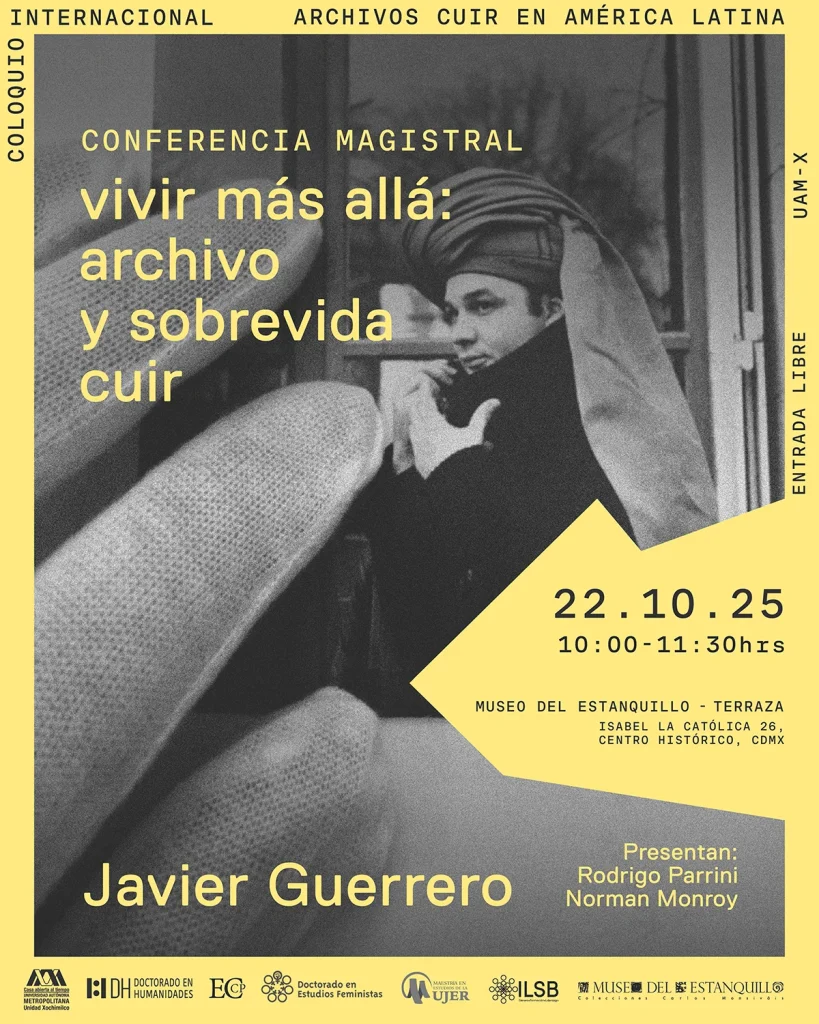

CONFERENCIA MAGISTRAL

VIVIR MÁS ALLÁ: ARCHIVO Y SOBREVIDA CUIR

Javier Guerrero (Universidad de Princeton)

Presentan: Rodrigo Parrini y Norman Monroy

Resumen: Esta presentación propone discutir tres potencias del archivo —la opacidad, la plasticidad y la sobrevida— como condiciones que desbordan su tradicional asociación con la muerte y la censura. El archivo es superabundancia: más vida más allá de la vida, exceso de vitalidad, movimiento, temblor. Desde esta perspectiva, se indagará cómo las autorías cuir pueden escribir y vivir más allá, es decir, cómo escriben y viven después de morir, haciendo posible aquello que la finitud interrumpió. La presentación se centrará en las formas en que las vidas cuir intensifican y radicalizan los excesos de vida que el archivo detenta.

REPOSITORIOS DE LO ARCAICO: PROFANAR, EXHUMAR, EXHIBIR. MÉXICO EN LA MIRADA DE CARL LUMHOLTZ

Paulina Álvarez | Investigadora Independiente

Resumen: Este trabajo forma parte de un primer acercamiento a los relatos de viajes que Carl Lumholtz, aventurero noruego, emprendió por distintas regiones de México entre 1890 y 1910. En esos viajes, recolectó diversos objetos arqueológicos y etnográficos, así como restos humanos, a la vez que tomó gran cantidad de fotografías, materiales todos que hoy forman parte de colecciones de museos y acervos de EE. UU. y México. Aquí pongo especial atención al relato de prácticas que podrían ser entendidas como “profanaciones”, el despliegue de una prerrogativa masculina imperial en territorios sometidos a la rapiña. Dos elementos contribuyen a la problematización de esos relatos. El primero es una idea de Anne McClintock, la de “repositorios de lo arcaico”, a través de la cual caracteriza el orden imperial-moderno también como una política escópica, puesta en escena en que se materializan unas relaciones raciales, de clase y de género particulares. El segundo elemento es el peritaje antropológico elaborado por Rita Segato para el juicio del caso Sepur Zarco, que condenó a un conjunto de militares guatemaltecos por violencia sexual y reducción a la esclavitud doméstica de un grupo de mujeres del pueblo maya q’eqchi’ durante el Conflicto Armado Interno (1960-1996). El propósito es doble. Por un lado, contribuir a la comprensión de lo que en mi trabajo he calificado como “función exhibitoria” del poder. Y, por otro, profundizar la crítica de una imagen de México que forma parte del imaginario global, la del atavismo, compuesta a partir de la superposición y condensación de imágenes arqueológicas, etnohistóricas y etnográficas en las narrativas imperiales.

PATRIMONIALIZAR A LA IMAGEN DE CULTO DESDE LA RESTAURACIÓN EN EL INAH. AMBIGÜEDAD, PROFANACIÓN, VIOLENCIA EPISTÉMICA E IRONÍA

Eva Alsmann | Instituto Nacional de Antropología e Historia – Veracruz

Resumen: En México las imágenes de culto que fueron manufacturadas durante las épocas colonial y decimonónica son consideradas legalmente monumentos históricos y, por lo tanto, patrimonio nacional protegido por el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH). En su cotidianidad son usadas en rituales religiosos desde hace centenas de años por las comunidades que las han heredado de mano en mano. Cuando el Estado —acuerpado en las restauradoras del INAH— entra a la comunidad a restaurar un santo, una virgen, un cristo, éstos se convierten en objetos de disputa en cuanto a la toma de decisiones sobre su materialidad, el acercamiento a ellos como representaciones y la ambigüedad sobre su pertenencia. Con esto en mente, analizo algunas problemáticas y consecuencias derivadas de nuestra intervención de conservación-restauración, para finalmente proponer que dicha intervención incluye la patrimonialización de la imagen de culto transformándola en escultura policromada en madera, bien cultural, obra, patrimonio nacional; operación por demás violenta para la comunidad en términos epistémicos. Parte de esa violencia está atravesada por la profanación practicada desde nuestros discursos y pedagogía patrimonialistas. Al intentar compartir mi trabajo ante un gremio guiado por un discurso hegemónico de la restauración que no permite críticas ni disidencias, me he encontrado con una resistencia institucional que cierra espacios de discusión, ignora mis propuestas de ponencias y prefiere silenciar mis participaciones, invitando a coloquios y foros exclusivamente a colegas que siguen las convenciones y la normativa al pie de la letra. Sin sospecharlo ni habérmelo propuesto, irónicamente mi trabajo bien podría figurar dentro de lo que Halberstam (2011) describe como el arte queer del fracaso, en lo que respecta al ámbito laboral, institucional y académico de mi profesión, en el que me muevo como inconforme, insumisa y generadora de pensamientos alternativos que desde adentro no tan fácilmente se pueden promover.

PIEZAS OLMECAS A MEDIADOS DEL SIGLO XX: FREAKS, FALSOS, JOYAS… LA INVENCIÓN DE UNA CATEGORÍA ARQUEOLÓGICA

Miruna Achim | UAM – Cuajimalpa

Resumen: Desde finales del siglo XIX, habían circulado en el mercado y entre los coleccionistas artefactos de jade que hoy en día identificamos como olmecas. Aunque se intuía que eran diferentes de la mayoría de los artefactos antiguos procedentes de México, estos objetos no llegaron a ser propiamente “olmecas” y a formar una categoría aparte hasta los 1940s, cuando Miguel Covarrubias se dio la tarea de juntar a estos “freaks inclasificables” para estudiarlos e identificar su estilo común y único. A Covarrubias le movía, por un lado, una innegable apreciación estética por estas piezas, pero también el imperativo de reforzar y mantener su posición como experto en circuitos nacionales e internacionales de coleccionistas, donde la pieza arqueológica depende de la separación entre lo falso y lo auténtico y de la certeza de que un “freak” no sea una falsificación sino una pieza única. En otras palabras, el estilo olmeca – como herramienta heurística y epistemológica – se construye en relación íntima con los freaks y los falsos. Este ensayo se centra en Covarrubias – artista, arqueólogo, coleccionista y comerciante de piezas olmecas – para analizar cómo sus prácticas y gestos, de recopilación, dibujo, clasificación y autentificación, forjaron una categoría arqueológica nueva, en diálogo con el creciente interés del arte moderno por el pasado de otros pueblos, por un lado, y, por el otro, con la obsesión nacional por identificar a la “cultura madre” de México en los albores de los tiempos.

RUIDA COLECTIVA EN NUESTRA AMÉRICA: ARCHIVOS Y MEMORIAS SONORAS INDISCIPLINADAS DESDE LAS FEMINOPRAXIS RUIDISTA(S)

Ana Alfonsina Mora | Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura – INBAL

Resumen: Esta presentación explora cómo las feminopraxis ruidista(s) reconfiguran los ecosistemas de la música experimental en Nuestra América. Estas prácticas artivistas sonoras e interdisciplinarias colectivas, llevadas a cabo por mujeres e identidades diversas, generan espacios inclusivos donde los cuerpos se hacen presentes, se prioriza una escucha atenta, cuidados, afectos y sentipensares. Desde estas experiencias sensibles se performa una ruida colectiva que subvierte las estructuras y relaciones de poder patriarcales, capitalistas y coloniales, convirtiéndose en actos de crítica y resistencia que transforman sus contextos en sus dimensiones sonora, estética, tecnológica, política y sociocultural. La investigación plantea preguntas sobre el archivo y la preservación de estas memorias: ¿Cómo documentar y sostener de manera colectiva estas prácticas performativas sin institucionalizar su potencia disruptiva? ¿Cómo mantener un archivo vivo, en constante transformación?¿Qué otros espacios podría habitar este archivo artivista más allá de los ecosistemas de música experimental? El archivo se concibe no sólo como un dispositivo de preservación y memoria colectiva, sino también como epistemología situada que expande las formas de investigación, creación y transmisión de saberes en nuestro presente y para generaciones futuras.

OASIS DE LA NOCHE: ILUSTRACIONES, MAPAS Y RELATOS DE LOS CENTROS NOCTURNOS DE LA DIVERSIDAD SEXUAL DE LA CDMX

Francisco Huéyatl | Facultad de Artes y Diseño – UNAM

Resumen: Oasis de la noche es un conjunto de ilustraciones, mapas y relatos que se hicieron durante el 2019 y el 2021, se busca crear, como diría el escritor Carlos Monsivais, “una geografía del deseo, el relajo y la avidez”. Uno de los objetivos de este proyecto es contribuir a la memoria de la diversidad sexual generando un registro de estos lugares los cuales para muchas personas son refugio o espacios seguros ante la discriminación; son oasis donde la noche se vive libre. Por esta razón este proyecto pretende ser un trabajo colectivo, es decir, buscamos tejer redes afectivas y de colaboración mutua entre esta población invitando a todas las personas LGBTTTIQ+ a que complementen este mapeo con sus experiencias, historias y anécdotas en estos lugares nocturnos.

LA HISTORIA A CONTRA-VUELO: REFLEXIONES SOBRE MEMORIA, HISTORIA Y REGISTRO EN TORNO A UN ARCHIVO DE VOCES FANTASMALES

Jorge David García | Facultad de Música- UNAM

Resumen: En esta ponencia se compartirá el proyecto titulado “Archivo de Voces Espectrales”, que consta de alrededor de mil grabaciones de voz realizadas en distintas ciudades de América Latina, bajo la consigna de permitir que los “espectros de la voz” se hagan presentes. Esto implica explorar las dimensiones fantasmagóricas de la voz humana: los deseos, miedos y memorias profundas que la habitan, para a partir de ello construir un archivo sonoro que reúne las experiencias de cientos de personas que contribuyeron a dicho proyecto. Inspirado en la noción benjaminiana de historia a contrapelo, el Archivo de Voces Espectrales (AVEs) busca incentivar narraciones a “contra-vuelo” en las que las voces “vuelan” entre tiempos y lugares para compartir relatos íntimos, cotidianos, “fantasmales”, que nos brindan una forma alternativa de entender y construir la memoria compartida.

CONFERENCIA MAGISTRAL “INESTABILIZAR EL ARCHIVO”

Fernanda Carvajal | Universidad de Buenos Aires

Presentan: Cuitláhuac Moreno (investigador independiente) y Fer Zendejas

Resumen: Como señala José Esteban Muñoz, los eventos que tienen lugar en los sótanos sexuales de la historia dejan malas evidencias. Se trata de huellas reincidentes, promiscuas, fugitivas, sin residencia institucional. Pertenecen a la intemperie de la potencialidad más que al régimen de la verificación. Entre el exceso y la falla, resultan difícilmente gobernables por el orden categorial que estabiliza el archivo. Son malas evidencias porque confrontan al Estado con la deuda impagable contraída en cada reiteración de su violencia fundacional contra vidas consideradas descartables. Porque vuelven incierta la línea del tiempo histórico cuando exhiben que el tiempo de un archivo no es uno, sino que hay una multiplicidad de series temporales actuando en él. Podríamos preguntarnos si la palabra archivo es la más adecuada para nombrar esas huellas que hacen de la dispersión su modo de supervivencia. De alguna manera, más que un archivo, esos “restos” señalan las sombras y puntos de inestabilidad de la máquina estatal del archivo, nos permiten pensar con y contra el archivo como espacio de inteligibilidad. Esta presentación se pregunta qué le hacen las disidencias sexo-genéricas al archivo del arte y al archivo sindical, a sus arquitecturas y economías. Interroga cómo nos aproximamos a las heridas del archivo, escuchamos sus zonas incompletas o erotizamos su silencio, sin caer en la tentación de intentar reparar lo que está roto. Intentamos seguir esos caminos laterales que trazan las huellas inestables, a la sombra del archivo.

UN ARCHIVO DEL CUERPO MIGRANTE:

CARTOGRAFÍAS DE SÍNTOMAS ENCARNADOS

Alix Almendra | Investigadora Independiente

Resumen: La huella dejada en determinados cuerpos, como el cuerpo de la Tía Encarna, es un mapa que se superpone con el mapa de la patria y muestra una cartografía con diversas dimensiones territoriales que se extienden y se entrecruzan, quizá hasta las cartografías del mapa del Estado-nación. Estos entrecruzamientos no son lineales, sino fragmentarios y destellantes, pero con una materialidad densa, compleja y encarnada. Tal como los mapas de los cuerpos travestis que nos relata Sosa Villada, propongo no solo pensar el cuerpo como un mapa, sino también como un archivo con el que rastrear huellas estatales, de violencia y de intervenciones diversas sobre cuerpos “desviados” y desplazados. A partir de esto, y con el análisis de algunos registros de mi trabajo de campo escuchando el relato de síntomas encarnados en el cuerpo de personas migrantes en el contexto de desplazamiento forzado en la región México, Centroamérica y Estados Unidos, presentaré coordenadas para pensar los cuerpos migrantes como mapas y archivos de sedimentaciones históricas y violencias en los desplazamientos contemporáneos de la región.

DIOS ME HIZO DE UN MATERIAL MUY DURO:

FRAGMENTACIÓN Y RESISTENCIAS CORPORALES EN EL RÉGIMEN MIGRATORIO

Luisa Alquisiras | Posdoctorante – Doctorado en Humanidades – UAM-X

Resumen: Esta ponencia reflexiona en la constitución del cuerpo migrante como archivo fragmentado por la violencia acumulativa del sistema fronterizo. A partir de la interrogación sobre el daño corporal -efecto de las políticas de gestión y control del desplazamiento de personas en condición de irregularidad- se propone entender la mutilación en tanto forma de inscripción que busca fracturar la unidad física y simbólica del sujeto. Frente a ello, diversos materiales y testimonios de supervivencia emergen y tensionan los alcances de la fragmentación. Su aparición en el archivo, no sólo expresa resistencia, sino que devela una paradoja: la violencia que intenta anular la capacidad de interpelación del cuerpo dañado termina exponiendo una dureza que persiste e interpela las políticas del archivo desde una ética de lo irreductible.

DE AUSENCIAS Y “APARICIONES”:

LO TRANS-RELIGIOSO COMO ESTRATEGIA DE SOBREVIVENCIA DE LAS PERSONAS TRANS MIGRANTES EN MÉXICO

Cristina Mazariegos | Instituto Nacional de Antropología e Historia

Resumen: A través de esta ponencia, producto del proyecto CLACSO 2021: “Fronteras que se cruzan. Experiencias de migrantes centroamericana/os y del Caribe de la disidencia sexual y de género en su paso por México, adheridos a albergues o espacios de corte religioso”, realizado con lx Doctore René Tec-López, pretendo dar muestra de cómo a las experiencias migratorias y religiosas de migrantes trans centroamericanas en México, se entrecuzan con sus trayectos y transformaciones identitarias, dando paso a prácticas políticas de sobrevivencia frente al contexto de violencia y discriminación por el que las personas trans atraviesan en el país. Lo religioso-espiritual ha sido un elemento marginalizado en las experiencias de las personas LGBTQ+, por lo que traerlo a la luz permite comprender la complejidad en la construcción de las identidades disidentes y la resignificación de sus corporalidades. Las reflexiones se centran en el trabajo de campo en 2021 con la asociación civil Casa de las Muñecas Tiresias y las experiencias de cinco migrantes trans centroamericanas que nos permitieron comprender cómo se crean comunidades emocionales que les permiten compartir sus experiencias, reafirmar sus identidades y llevar a cabo un activismo en favor de sus derechos donde lo trans-religioso se vuelve medular.

MEMORIA TRANS:

ARCHIVOS, IMÁGENES Y CURADURÍAS DE LA POSE

Omara Corona | Doctorado en Humanidades – UAM-X

Resumen: En los últimos años hemos visto el surgir de la activación y politización de una memoria trans en México. Estamos frente a una memoria en emergencia o en estado subterráneo o latente —una “memoria débil” diría Enzo Traverso—, pero en proceso de fortalecimiento. Esta memoria, hoy en día, está fuertemente articulada con los archivos, entendidos y habilitados en varios sentidos distintos. Memoria y archivo se presentan como anudamientos que forman parte del proceso político trans, y una de sus expresiones concretas y privilegiadas por les agentes trans es vehiculizarlos en artefactos y formas artístico-culturales. Aquí encontramos una variedad de iniciativas como el Archivo Memoria Trans México, el Archivo de la Memoria Transmasculina, Destello❤Lab, el Museo de Arte Transfemenino. En el espacio acotado de esta ponencia quisiera esbozar algunas particularidades de esta forma de presentación: lo que puede caracterizarse como un archivo afectado que da lugar a lo que llamaré una curaduría de la pose. Una curaduría que permite devaneos y traslapes temporales que no resultan en narrativas lineales e, incluso, permite deslindes estratégicos con lo trans mismo. La idea es poner atención a cómo estas prácticas simbólicas dotan de significados creativos a la noción de memoria y archivo a partir de los usos que le dan quienes los están produciendo. Para ello remitiré una serie de artefactos de memoria explorando cómo retoman el pasado y la memoria trans en su propio trabajo creativo y curatorial con y sobre los archivos. Fotografías, imágenes de diversa índole, objetos varios y cuerpos, en los proyectos trans, construyen derroteros para una exposición pública-curatorial que politiza el pasado y que toma, aunque sea brevemente, la centralidad desde la imagen, el museo o el fanzine.

IMÁGENES PARA UNA HISTORIA POTENCIAL DE LAS MASCULINIDADES CARCELARIAS (UNA APROXIMACIÓN A TRAVÉS DEL ARCHIVO DE LA COLECTIVA LA LLECA)

José Ricardo Gutiérrez | CRIM-UNAM

Resumen: Este trabajo remite al archivo de la Colectiva La Lleca, conformado por una miríada de imágenes (audiovisuales, objetuales y textuales) que documentan las acciones de carácter performático y pedagógico que dicha Colectiva ha implementado durante más de 20 años en centros penitenciarios varoniles de la región central de México, con la finalidad de construir espacios que faciliten a los internos reconocer y cuestionar, desde el cuerpo y sus afectos, los modos en que habitan las cárceles. Así, se recuperan algunas imágenes audiovisuales y objetuales provenientes de este acervo para pensarlas desde una mirada genealógica nietzscheana, considerándolas no tanto como formas de representación visual de acciones pretéritas, sino como “capas” que permiten rastrear movimientos, gestos, sensibilidades y testimonios de hombres privados de su libertad. Estas imágenes posibilitarían pensar una historia potencial (alternativa) de las masculinidades carcelarias que no esté circunscrita a lo punitivo, el estigma, la dominación y la criminalización y, en cambio, puedan entenderse e imaginarse desde un entramado complejo de relaciones afectivas que remiten siempre a un entre. En este sentido, el archivo referido es concebido como una constelación de imágenes donde pueden indagarse las formas de subjetivación masculina penitenciaria a contrapelo de las representaciones dominantes de los hombres presos en tiempos de un populismo penal global, pues, en última instancia, este archivo no es tanto un mero acopio de materiales, sino que es más una herramienta para buscar otras formas del saber que faltan al conocimiento.

CONTRA(EL)ARCHIVO DE LA VIOLENCIA.

DERIVAS PARA UNA MEMORIA VISUAL DE LAS FORMAS DE VIOLENCIA

Daniel Inclán | IIEc-UNAM

Resumen: La digitalización del mundo exacerba las relaciones de poder contenidas en los archivos, mediante las que se intenta domesticar las funciones de la memoria: creación, rememoración y olvido. Archivar en el mundo contemporáneo limita las capacidades creativas de la memoria al subordinarlas al mandato de “lo realmente sucedido” en el marco de “la experiencia personal”; con ello anula posibilidad de la rememoración –esa relación dialéctica entre tiempos que interrumpe la linealidad de los hechos–; así, se pone fin a la posibilidad de olvidar. Se impone una lógica de sentido para que todo se recuerde y se almacene, ya sea en pequeños archivos personales –los muros de las redes sociales– o en grandes archivos “públicos”. Archivar deviene la mayor operación colectiva sobre el tiempo, que se impone a la memoria y la historicidad. Las formas de violencia no escapan al dominio del archivo. Aún en sus versiones más destructivas están condenadas a ser parte de un reservorio: de datos, de números, de indicaciones, de anotaciones. Elementos que legitiman un “origen” (arche) de los procesos de violencia. Y como “los orígenes” de las formas de violencia nunca se alcanzan, los archivos extienden sus raíces en los más recónditos lugares sociales y biográficos, con el propósito de documentar el encadenamiento de hechos violentos. Contra la idea dominante del archivo emergen formas no instituidas y no institucionales de agrupar informaciones para pensar las formas de violencia. Pero siguen siendo insuficientes. En su mayoría son presas del dictado acumular, impulsado por la aparente “inmaterialidad” de las informaciones, para registrar todo, desde todos los puntos de vista posibles (individuales, colectivos, interpersonales). Falta encarar el reto de pensar contra-el-archivo, contra el impulso de almacenar informaciones que construyen un fundamento. Contra el archivo, la memoria. La memoria como proceso de producción que establece relaciones inacabadas entre experiencias y vivencias; formas de producción de cercanías entre distancias temporales. En el caso de las formas de violencia, más que archivos se requieren memorias, procesos plurales que hagan contemporáneos tiempos asincrónicos, sin el objetivo de encontrar un origen. La memoria no es una meta, sino un proceso de interrupción del tiempo, mediante el cual se articula lo heterogéneo de las temporalidades. La memoria, como interrupción, tiene en la visualidad un fuerte anclaje para construir contenidos refractarios y salir de la vía positiva de la re-presentación (la presencia restitutiva de lo ausente); la visualidad permite trabajar sobre el tiempo a partir de alegorías, que antes que centrarse en lo realmente sucedido –y las métricas cuantitativas (cuántos) y cualitativas (cómo)–, trabajo sobre fragmentos; su procedimiento es de carácter efímero, inacabado, en el que forma y significado se separan, para abrir un tipo de conocimiento en el tiempo y sobre el tiempo de la violencia.

SEMBLANZAS

Javier Guerrero

Es profesor titular de Estudios Latinoamericanos en la Universidad de Princeton. Entre 2024 y 2025, fue presidente de la Asociación de Estudios Latinoamericanos (LASA). Su trabajo propone intersecciones entre archivo, cultura visual y sexualidad. Entre sus publicaciones destacan Escribir después de morir. El archivo y el más allá (Ediciones Metales Pesados, 2022), Tecnologías del cuerpo. Exhibicionismo y visualidad en América Latina(Iberoamericana/Vervuert, 2014), Drag Kings. Arqueología crítica de masculinidades espectaculares en Latinx América (Ediciones Metales Pesados, 2025, junto con Nathalie Bouzaglo), Relatos enfermos (Conaculta-Literal Publishing, 2015) y la novela Balnearios de Etiopía (Eterna Cadencia, 2010). También es autor de Queer Latin American Writing and Art (Review, 2024), la antología de ensayos de Diamela Eltit A máquina Pinochet e outros ensaios (E-Galáxia, 2017, junto con Pedro Meira Monteiro), así como del cuaderno sobre el cineasta Mauricio Walerstein (FCN, 2002). Entre 2000 y 2004, se desempeñó como presidente de la Cinemateca Nacional de Venezuela. Guerrero es doctor en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Nueva York.

Paulina Álvarez

Paulina Álvarez es Doctora en Humanidades en la línea de Estudios Culturales y Crítica Poscolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco (Ciudad de México); Maestra en Comunicación y Política por la misma universidad, y Licenciada en Antropología por la Universidad Nacional de La Plata, Argentina. Durante su formación de grado –caracterizada por una cierta indisciplina– combinó prácticas arqueológicas con teoría socio-antropológica, semiótica, investigación bioantropológica y preparación en antropología forense. Durante casi una década, fuera de ámbitos universitarios, se dedicó a la enseñanza de la antropología a nivel secundario y en formación docente. En ese lapso, además, coordinó un trayecto de especialización para docentes en contextos de encierro, formó parte del equipo técnico de educación de adultos del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba (Argentina) e integró el Observatorio de DD. HH. de Universidad Nacional de Río Cuarto. Desde 2016 reside en México, donde cursó sus estudios de posgrado. Sus reflexiones abordan el vínculo entre la arqueología y el poder, tal y como se expresa en la producción de imágenes y narrativas oficiales sobre el pasado, y en la función exhibitoria-pedagógica de los museos. Explora, además, las posibles conexiones entre esas imágenes y narrativas, y los modos de significar la violencia contemporánea. Uno de sus focos de interés se centra en las regulaciones de visibilidad de restos humanos en escenas públicas.

Eva Alsmann

Es licenciada en Restauración de Bienes Muebles, por la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía “Manuel del Castillo Negrete” perteneciente al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Maestra en Estudios de la Cultura y la Comunicación, por la Universidad Veracruzana. Doctora en Humanidades, en la línea de Estudios Culturales y Crítica Poscolonial, por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Cursó los diplomados “Patrimonio Cultural, definiciones, debates y retos”. INAH, 2018 y “Análisis de la Cultura” INAH, 2014. Participó en el Seminario de Investigación “Territorio, Patrimonio, Turismo y Políticas Públicas” del Instituto de Antropología de la Universidad Veracruzana, 2014. Tiene más de 20 años de experiencia laboral en materia de conservación y restauración de bienes culturales, destacando la restauración de obra para las Salas Mexica, Preclásico y Oaxaca dentro del proyecto de Restructuración del Museo Nacional de Antropología; para la exhibición permanente del Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec y la exposición temporal “España Medieval”. Trabajó para la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural del INAH, restaurando obra tanto de comunidades como para exhibición en museos. De enero 2010 a la fecha trabaja como Restauradora programadora, y actualmente perito, con plaza en el Centro INAH Veracruz. Sus reflexiones abordan los mecanismos de patrimonialización y la participación social en museos comunitarios; la relación Estado-comunidad en la coyuntura de intervención de conservación-restauración; la patrimonialización de las imágenes de culto desde la crítica poscolonial. Su publicación más reciente es el artículo académico “La patrimonialización de la imagen de culto desde la restauración estatal mexicana. Incomodidad y profanación”. Memorias Disidentes, Vol. 2, Núm. 3. Enero, 2025. ISSN 3008-7716

Miruna Achim

Licenciatura en Historia del Arte, Harvard University; Doctorado en Estudios latinoamericano, Yale University; Profesora investigadora en el Departamento de Humanidades, Universidad Autónoma Metropolitana-Cuajimalpa. Su investigación se ha centrado en la historia de los museos y del coleccionismo y en la historia de la ciencia y la medicina. Mis aproximaciones teóricas parten del estudio de las culturas materiales de la ciencia: el estudio de la materialidad, de las sustancias materiales y de las prácticas que producen conocimientos científicos o que silencian y opacan formas alternativas de conocer. Su proyecto actual de investigación se enfoca en las trayectorias geográficas, conceptuales y comerciales del jade mesoamericano, entre los siglos XVI y XXI, con particular interés en los efectos sociales, culturales y ambientales de la extracción de artefactos y de minerales de jade en México y Centroamérica. Pertenezco al Sistema Nacional de Investigadores, SNII 3. Ha llevado a cabo estancias de investigación en diferentes lugares, incluyendo en la Smithsonian Institution (Washington DC), el Muséum d’Histoire Naturelle (París) y en el Instituto de Estudios Avanzados de París. Participa en varios proyectos internacionales, incluyendo Scientific Collections on the Move (financiado por la Unión Europea) y La Red de Ciencias y Saberes en Latinoamérica у el Caribe (RECSLAC, financiado por la National Science Foundation).

Ana Alfonsina Mora

Música, docente y doctora en artes visuales, escénicas e interdisciplina por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL). Profesora de piano en la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP). Se interesa en la difusión del repertorio de música contemporánea con perspectiva de género. Su trabajo de investigación se centra en las prácticas sonoras experimentales en Latinoamérica hechas por artistas que se identifican como mujeres y no binarias así como la relación entre arte, ciencia y tecnología. Co-productora del programa radial Minga transmitido por Radio CASo (Centro de Arte Sonoro- Argentina), colaboradora en la plataforma MUSEXPLAT (Música Experimental Latinoamericana, secretaria de la mesa directiva del World Listening Project e integrante de la colectiva de investigación-creación Sono(soro)ridades.

Francisco Hueyatl León

Es ilustrador y diseñador gráfico. Ha desarrollado proyectos de diseño y creatividad con organismos internacionales como UNICEF Oficina Regional para América Latina y el Caribe; organizaciones como Laetus Vitae Vida Alegre (Primera casa de día para personas adultas mayores LGBTTTIQ+), Casa de las Muñecas Tiresias A.C y Play for Peace; y algunas marcas como Mc Graw-Hill Education, Allianz, Walt Disney company, por mencionar algunas. A través de su trabajo busca fomentar valores como la inclusión, la colaboración y la afectividad colectiva. Actualmente Francisco está cursando la maestría en Diseño y Comunicación Visual en la Facultad de Arte y Diseño de la UNAM.

Jorge David García

Compositor e investigador mexicano. Actualmente labora como docente e investigador de tiempo completo de la Facultad de Música de la UNAM y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Forma parte de la Red de Estudios del Sonido y la Escucha en México, la Red de Estudios Sonoros Latinoamericanos, el grupo de investigación Poética Sonora Mx y el Seminario Permanente de Tecnología Musical. Es miembro del colectivo de experimentación audiovisual Epifonías. Desarrolla diversos proyectos relacionados con la equidad, la diversidad sexo-afectiva y la cultura libre.

https://elinstantedesisifo.cc

Fernanda Carvajal

Vive entre Santiago de Chile y Buenos Aires. Actualmente es Investigadora del CONICET y del Instituto de Investigación en Estudios de Género de la Universidad de Buenos Aires. Dedica su trabajo a los Estudios en Biopolítica y a la relación entre Estética y Política. Ejerce la docencia de posgrado en diferentes universidades argentinas. Es autora del libro La Convulsión coliza (Yeguas del Apocalipsis 1987-1997) (Metales Pesados, 2023). Se ha vinculado al campo artístico como curadora, ensayista y el trabajo con archivos de arte contemporáneo. Desde el año 2009 integra la Red Conceptualismos del Sur (RedCSur), una plataforma internacional de trabajo, pensamiento y toma de posición colectiva, de la que fue coordinadora entre 2017 y 2019. Ha colaborado en la constitución de archivos comunitarios y de arte contemporáneo (como el Archivo de las Yeguas del Apocalipsis, Archivo CADA y Archivo del Sindicato Afrodita). Ha realizado trabajo territorial con organizaciones sociales y comunidades migrantes.

Alix Almendra

Doctora en Humanidades, en la línea de estudios culturales y crítica poscolonial por la Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco (UAM-X). Maestra en Estudios de Género por el Colegio de México (Colmex), también cursó la maestría en Subjetividad y Violencia en el Colegio de Saberes y es psicóloga con orientación psicoanalítica por la Universidad Veracruzana (UV) y la Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires (APdeBA). Sus intereses de investigación abordan la intersección del cuerpo, el psiquismo y los procesos histórico-políticos en contextos de desplazamiento forzado. Cuenta con experiencia en la práctica clínica privada y en el acompañamiento psicosocial para personas en desplazamiento forzado.

Luisa Alquisiras

Doctora en Sociología por la BUAP. Desde el 2023 es candidata en el Sistema Nacional de Investigadores. A partir de la tesis de doctorado: “Mutilaciones en el orden neoliberal: migrantes centroamericanos en tránsito por México”, ha enfocado su trabajo en indagar en las condiciones socio políticas y económicas que enmarcan la experiencia de las personas que sufren lesiones físicas en sus desplazamientos por México en condición de irregularidad, así como en los efectos personales y sociales de este fenómeno. Actualmente, realiza una estancia pos doctoral SECIHTI en la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Xochimilco. Sus intereses de investigación están centrados en la producción de subjetividades en escenarios de violencia sociopolítica, cuerpo y desplazamiento migratorio.

Cristina Mazariegos

Antropóloga social. Investigadora en la Dirección de Etnología y Antropología Social del INAH. Investigadora Nivel 1 en Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnologías e Innovación (SECIHTI). Doctora en Ciencias Antropológicas por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa-México (UAM-I). Ha impartido clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, en la Universidad Iberoamericana y la Universidad de Guanajuato. Sus intereses académicos se han centrado en explorar la participación, liderazgos y activismo político de mujeres y personas LGBTQ+ desde comunidades de fe inclusivas/afirmativas de corte protestante-evangélico; cuestiones que analiza a partir de la perspectiva socioantropológica de las emociones y el cuerpo.

Omara Corona

Licenciada en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Maestra en Comunicación y Política por la UAM-Xochimilco con la investigación titulada Figuraciones de lo trans en el audiovisual documental mexicano contemporáneo. Actualmente, en la misma universidad, es candidata a doctora de la línea en Estudios Culturales y Crítica Poscolonial del Doctorado en Humanidades. Su línea de investigación son las emergencias trans en el campo cultural, principalmente en el campo de las visualidades y las textualidades. Textos suyos han aparecido en revistas académicas y de difusión cultural como la Revista Casa del Tiempo de la UAM, Tierra Adentro y el suplemento cultural Confabulario.

José Ricardo Gutiérrez

Investigador en el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM). Miembro del Sistema Nacional de Investigadores (SNII) de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, México. Doctor en Humanidades por el King’s College London (University of London) con una investigación que versa sobre el cruce epistémico entre imagen, memoria, justicia y género en los discursos visuales del feminicidio en México. Sus líneas de investigación son: cultura visual y género; estudios de las masculinidades; estrategias políticas y pedagógicas contra las violencias feminicidas en América Latina. Ha sido docente y tallerista en diferentes universidades mexicanas y el Reino Unido. Cuenta con varias publicaciones en revistas especializadas y ha participado en diversos seminarios, conferencias y congresos enfocados en los debates actuales de género,violencia, imagen, memoria y performance.

Daniel Inclán

Investigador adscrito al instituto de investigaciones económicas de la unam; profesor del posgrado en estudios latinoamericanos de la unam. Miembro del sistema nacional de investigadoras e investigadores.

CRÉDITOS

Coordinador:

Dr. Rodrigo Parrini, Línea en Estudios Culturales y Crítica Poscolonial, Doctorado en Humanidades, UAM-X

Organizadorxs:

Dra. Eva Alcántara, Maestría en Estudios de la Mujer, UAM-X

Fer Zendejas, Línea en Estudios Culturales y Crítica Poscolonial, Doctorado en Humanidades, UAM-X

Norman Monroy, Línea en Estudios Culturales y Crítica Poscolonial, Doctorado en Humanidades, UAM-X

Carlos Hernández, Doctorado en Música, Facultad de Música, UNAM

Beatriz Von Saenger, Línea en Estudios Culturales y Crítica Poscolonial, Doctorado en Humanidades, UAM-X

Cuitláhuac Moreno, Facultad de Filosofía y Letras, UNAM

Con el apoyo de:

Universidad Autónoma Metropolitana – Unidad Xochimilco, Cultura UAM, Maestría en Estudios de la Mujer, Doctorado en Estudios Feministas, Museo del Estanquillo e Instituto de Liderazgo Simone de Beauvoir.

Agradecimiento especial a:

Archivo de Memoria Diversas, Óscar Sánchez, Museo de Arte Transfemenino y Departamento de Colecciones Arqueológicas Comparadas del Instituto Nacional de Antropología e Historia.

Este evento contó con el apoyo financiero de la convocatoria 2025 para la organización de eventos académicos de la Rectoría de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco.